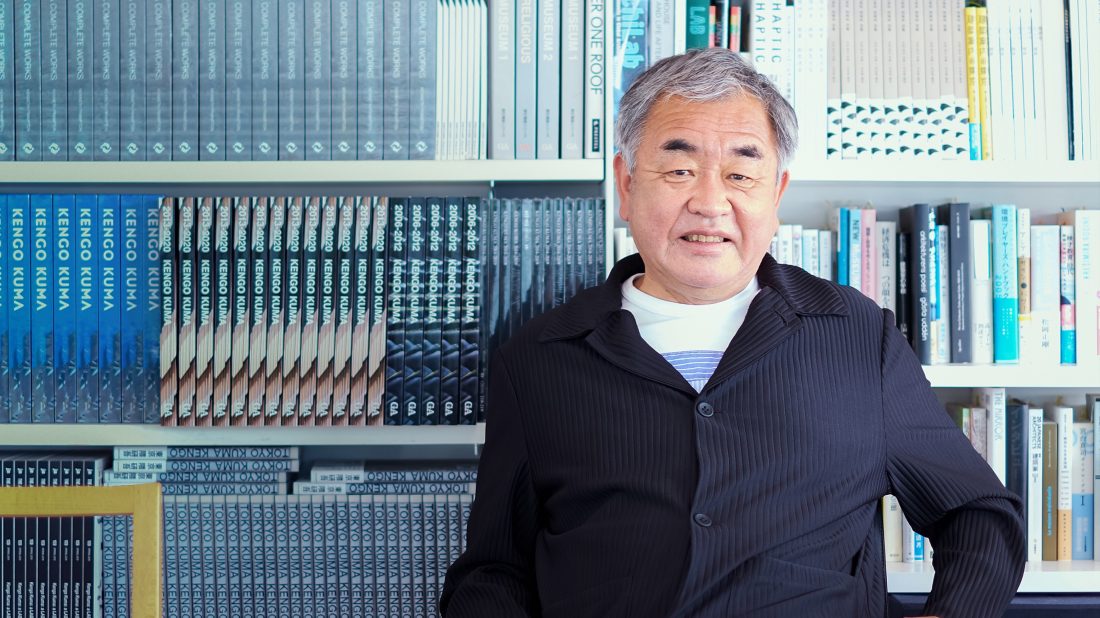

国立競技場の設計に携わったことが記憶に新しい、建築家・隈研吾氏。“ボリューム”を追求する建築に抱いた違和感を頼りに、独自の思想を建築デザインに反映してきた同氏が、コロナ禍が建築界に与えた影響やサステイナブルの真の意味を語った。

大きな流れに対して

違和感を抱けるか

世界で都市化が進んだのは19世紀末以降。工業化の影響を受けて、都市部には高層ビルが建ち並び、建物のボリュームは増大し続けました。人々の暮らしが一極に集中することでさまざまな問題が表面化してはいたものの、その流れが止まることはありませんでした。

ところが、コロナ禍が突如としてこれまでの流れを絶ち、歴史は「折り返し地点」を迎えました。集中から分散へ、都市から自然へ。今後、建築や都市デザインのあり方は従来と反転する方向に変容していくでしょう。

人間が生物として感じる「違和感」

その正体に迫ることが重要。

そもそも、物質主義的でボリュームを追求する潮流に、人々はどこか違和感を覚えていたのでしょう。都市集中型の社会に適応しようと生き方を変化させてきましたが、ついに生物としての限度を超え、その結果不調が身体に表れるなど、本能的には危機感を察知していたように思います。私は建築家を志したときから「これは自分の目指したい建築ではない」「箱の中に詰められて生活するのは嫌だ」と思っており、別の道を模索し「建物と自然の調和」という考えに至りました。感じ取った違和感に蓋をせず、どう対処すべきかを思考することが大変重要です。

2015年、ザハ・ハディド氏の案が白紙撤回された後、新しい国立競技場の設計者に私たちが選ばれました。彼女はボリュームを追求した建築デザインのトップを走ってきた人。別の哲学を持つ私たちが設計者に選ばれたのは、ある意味で世の中の流れを象徴するような出来事だったのかもしれません。

日本文化に根付いた

サステイナブルな精神が

世界の宝になり得る

建築界においてもサステイナビリティが重要視されており、施工・運用段階でどれだけ消費エネルギーを縮小できるかが評価の中心になっています。しかし、数字以上に大切なのは現場を知ること。現場に赴き、その地域の職人とともに、身近にある材料を使って建物を建てる。現場に寄り添ったやり方こそ、サステイナビリティの基本であり原点だと考えています。

そうしたサステイナブルの精神は、実は日本の文化や生活に根付いています。限られた国土内で限りある資源を大切に使いながら暮らしてきたからこそ、世界有数の森林率を保っているのです。地球の資源を次々に消費していくシステムが立ち行かなくなった今、「日本は世界の宝」だと言っても過言ではありません。

19世紀末のジャポニズムが産業革命による社会構造の変化に対するアンチテーゼだったように、今、日本の食や建築などの文化が徐々に注目を集めています。世界の人々は、日本文化の背後にあるサステイナブルな精神を無意識に求めているのです。私たち日本人も、自身の中に受け継がれる遺伝子、日本美に目を向けねばなりません。そうすることが真に持続可能な社会の実現に向けた第一歩となるでしょう。

コロナ禍で問われる

大学の文化が生まれる場

コロナ禍は、人と人とが接することの重要性を再発見させてくれました。大学教育においては、「キャンパス」という箱の存在を捉え直す流れが起こり始めています。クアドラングル(中庭)に学生や教員、職員など多様な人々が集い、交流し、文化を醸成する。他者との触れ合いから生まれる特別な学びが感性を磨く。大学の知性やアイデンティティが育まれる「学びの庭」こそ、キャンパスの最大の役割と言えるでしょう。

郊外型、都市型などキャンパスにはさまざまな形があります。大学の文化が問われるこれからの時代、豊かな学びの庭はどうあるべきか、今一度考え直すときが来ています。

掲載紙

今回のインタビューは、東洋経済新報社と株式会社WAVE/WAVE・SDGs研究室が制作した「東洋経済ACADEMIC SDGsに取り組む大学特集 Vol.3」に掲載されています。

東洋経済ACADEMIC

SDGsに取り組む大学特集 Vol.3

-アフターコロナの次代へ

SDGsの実践で変革する社会

SDGsが国連サミットで採択されてから約6年が経過し、2020年から「行動の10年」がスタート。SDGsが世間に浸透し始め、大学や企業による実践が加速する中、折しも「コロナ禍」によって、旧来の社会システムを抜本的に問い直し、真に持続可能性な世界を希求する機運が高まっている。本誌では、社会混乱に対応しながら教育を提供し、地球規模の課題に取り組み続ける教育研究機関・大学の姿をレポートする。また、産業界やアカデミズムから生まれつつある、次代を切り拓く鍵となる新指標やアイデアを考察し、未来社会のあり方に迫る。

研究員のSDGsな日々

研究員のSDGsな日々