大規模な自然災害が頻発する昨今、教育においてもレジリエンス(災害の被害を最小限に抑え、被災後の復旧・復興を迅速に行う力)を高めようという動きが生まれています。

2024年1月、能登半島地震により、石川県を中心に約1000校の学校施設が被災しました。さらに9月には、地震の傷跡が残る奥能登地域で豪雨が発生。一部の学校で浸水などの被害が生じました。被災した教育現場では、施設の復旧だけでなく、災害時対応に追われる教職員の負担軽減や子どもたちの心のケアが求められます。また、発災から時間が経つにつれて現れる課題への長期的な対応も必要です。

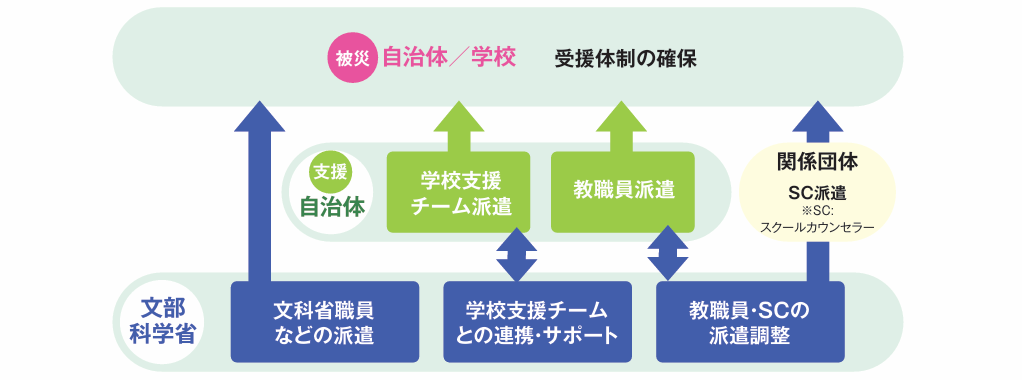

こうした背景を受け、文部科学省は2024年12月に「被災地学び支援派遣等枠組み」(略称D-EST:Disaster Education Support Team)を構築。被災地に教職員や専門家を派遣し、学校運営や心のケアを支援する仕組みを強化しました。今回は、能登半島地震・豪雨を機に見直される災害時の教育支援のあり方やD-ESTの役割・展望について、文部科学省 防災部に話を伺いました。

目次

被災地における教育現場──教職員の負担とメンタルケアの必要性

災害発生時、多くの学校は避難所として活用されます。また、校舎の損傷などにより学校施設が使用できなくなる場合も。そのような状況で、被災地の教職員は、学校再開に向けた作業や子どもの心のケア、避難所運営への協力といった通常業務とは異なる膨大な対応を迫られます。自らも被災し、学校や避難所に寝泊まりしながら対応を続けることも少なくありません。その結果、心身ともに疲弊し、精神的に追い込まれてしまうケースも多いといいます。災害時の教育支援では、子どもたちの学びを守ることだけでなく、教職員の負担軽減やメンタルケアを含めた支援も不可欠なのです。

発災直後の対応が落ち着いた後も、被災地の学校には課題が残ります。例えば、能登半島地震・豪雨で被災した学校の中には、現在も仮設校舎や他校を間借りして運営しているケースがあります。こうした中、新しい環境や人間関係になじめず、ストレスを抱える子どもも多く、それは教職員も同様。発災から1年が経過してもなお、心のケアは重要な課題なのです。また、「アニバーサリー反応※1」のように、精神への長期的な影響も懸念されます。

これらの課題に対し支援体制を強化するため、文部科学省が2024年12月に構築したのが、D-ESTです。

※1 アニバーサリー反応・・・災害や事件・事故などをきっかけに PTSD となった場合、それが発生した月日になると、いったん治まっていた症状が再発すること

D-EST(被災地学び支援派遣等枠組み)とは

D-ESTは、災害発生時に、特別な訓練を受けた教職員やスクールカウンセラーで構成された「学校支援チーム」を被災地に派遣する仕組みです。支援チームは早期の教育再開や学校運営の支援、子どもおよび教職員の心のケアなどに従事。これにより、被災地の教職員が本来の業務に専念するための環境を整えることができます。

また、文部科学省は調査団や専門家を派遣し、「応急危険度判定※2」や「被災度区分判定※3」などを実施。施設の復旧に向けたサポートも行います。

※2 応急危険度判定・・・建物の当面の使用の可否(危険度)を判定すること

※3 被災度区分判定・・・建物の建替えの要否を判定すること

阪神・淡路大震災から続く支援の輪

D-ESTは能登半島地震・豪雨をきっかけに構築されましたが、その原点は1995年の阪神・淡路大震災にあります。震災の際、全国から被災地への支援が寄せられました。この経験をもとに、2000年に兵庫県で学校支援チーム「EARTH」が発足。以降、「EARTH」は東日本大震災や熊本地震などでも被災地に人材を派遣し、支援活動を展開してきました。兵庫県内の公立学校の現役教職員で構成されており、現在総勢238名にのぼります。

災害時における教育現場を支援する活動は、「EARTH」から日本各地に広がり、現在7道府県に独自の学校支援チームが存在しています(2025年4月時点)。

・兵庫県 震災・学校支援チーム EARTH[2000~]

・熊本県 熊本県学校支援チーム[2018~]

・宮城県 災害時学校支援チームみやぎ MIRAI[2019~]

・三重県 三重県災害時学校支援チーム[2021~]

・岡山県 災害時学校支援チームおかやま[2022~]

・北海道 北海道災害時学校支援チーム[2024~]

・京都府 京都府災害時学校支援チーム(D-EST京都)[2025~]

能登半島地震・豪雨の際にも、各県のチームが発災直後から被災地に入り、支援を開始しました。例えば、兵庫県の「EARTH」は被害の大きかった珠洲市を担当。避難所運営、児童・生徒や教職員の心のケア、教育再開支援などを行いました。また、夏休み期間にはストレスマネジメント研修や防災研修を実施。半年を通して、「EARTH」は延べ119名を派遣しました。

今後の展望──「教育のレジリエンス」を実現する持続可能な支援体制を目指して。「まずは、知ってほしい」

被災地の教育現場において重要な役割を果たしてきた学校支援チームですが、認知度の向上が課題となっています。被災した自治体が、D-ESTや学校支援チームの存在、その活動内容を知らないため、受け入れに時間がかかることがあるのです。

D-EST構築における狙いの一つは、文部科学省が各支援チームの後方支援を行うことで、被災地での受け入れを円滑にし、支援の迅速化を図ること。また、各支援チームの活動から得られた現場のニーズを国の支援策に反映させることも意図されています。

今後予測される大規模災害に備えるには、より多くの自治体での新たなチームの創設が欠かせません。地方自治体の学校支援チームと文部科学省の連携により、一層迅速で充実した、持続可能な学校支援体制の実現が期待されます。

取り組み紹介

取り組み紹介